Ядерная энергия выделяется

не только при делении тяжелых ядер урана и плутония, но и при слиянии

легких ядер дейтерия, трития, гелия-3 или лития-6. Если бы удалось осуществить

в земных условиях слияние ядер дейтерия – ДД-реакцию, то человечество

получило бы неисчерпаемый источник энергии, поскольку дейтерий содержится

в каждом литре воды.

Внутри звезд при миллионах градусов и гигантских

давлениях ядра дейтерия сливаются в ядра гелия, но на земле нагреть

дейтерий до миллионов градусов можно, только изолировав его от стенок

камеры. При такой температуре газ превращается в плазму – смесь положительно

заряженных ядер и отрицательно заряженных электронов.

В 1949 году была испытана первая советская атомная

бомба и ликвидирована американская атомная монополия. В этом же году

сержант Олег Лаврентьев в письме Сталину предложил удерживать плазму

внутри камеры с помощью комбинации электрических полей. Это письмо через

Берию попало к Тамму и Сахарову, которые предложили использовать для

удержания плазмы магнитное поле. В дальнейшем Сахаров продолжил работу

над взрывным термоядерным синтезом. Для этого в подземной камере нужно

время от времени взрывать небольшие водородные бомбы, а выделяющееся

тепло использовать для нагрева теплоносителя. Недавно все СМИ сообщили,

что президент Путин знакомился в Снежинске с современным состоянием

работ по взрывному термоядерному синтезу.

Берия ничего не понимал в науке, но он хорошо

разбирался в людях, особенно в мелких собственниках, - его стиль работы

предусматривал организацию двух конкурирующих групп на любом направлении.

Берия стремился сделать атомную бомбу, слепо копируя американцев даже

в мелочах. Прекрасно работающие разведчики добыли ему все необходимые

сведения, вплоть до рабочих чертежей атомной бомбы и описания американских

экспериментов по разделению изотопов урана. Раз американцы строят электромагнитные

сепараторы изотопов, значит и

мы должны их построить. Советские ученые и инженеры под руководством

академика Л.А. Арцимовича создали громадные масс-сепараторы

для разделения изотопов. Эти машины были вскоре законсервированы – слишком

дорогой получался на них уран-235. А Арцимовичу Курчатов поручил возглавить

работы по управляемому термоядерному синтезу.

Начиналось все замечательно. Фильм «9 дней одного

года» рассказывает о начале работ

по «термояду», о захватывающем состоянии научного поиска мирного атома,

несущего человечеству тепло и свет, ради чего настоящий ученый не жалеет

ни здоровья, ни жизни.

Сначала исследовались мощные разряды тока через

цилиндрические сосуды, заполненные дейтерием. Токовая струя в газе сжимается

своим магнитным полем в тонкий шнур, в котором должна проходить ДД-реакция.

Мощная конденсаторная батарея разряжалась через сосуд с дейтерием, из-за

емкости и индуктивности цепи возникал колебательный разряд. Сначала

столб разряда сжимался в шнур, потом расширялся, потом снова сжимался…

И тут исследователи впервые столкнулись с необычными свойствами плазмы

– они пропускали гигантские токи через камеру, но при первой волне тока

нейтроны – свидетели ДД-синтеза, никогда не появлялись, зато при второй,

меньшей волне тока, нейтроны обильно излучались.

При разряде в обычном водороде, при напряжении

на конденсаторной батарее 30 kВ, появлялись рентгеновские лучи с энергией 300 kэВ! Выяснилось, что токовая

струя – пинч – при втором всплеске тока искривляется и на ней появляются

узлы – мощные источники нейтронов. Объяснить такое поведение плазмы

теоретики не могут, поэтому исследования пинчей продолжаются и в наши

дни.

Исследования управляемой термоядерной реакции

проходили на фоне разворачивающегося мирового движения за запрещение

ядерного оружия и служили лучшим прикрытием для гонки ядерных вооружений.

В 1956 году Курчатов, прилетевший в Англию, делает доклад о проблеме

управляемого синтеза и ведущихся в СССР исследованиях. Темоядерный синтез

становится главной темой обсуждения на Второй международной конференции

по мирному использованию ядерной энергии в Женеве, где с докладом выступил

Л.Арцимович. В 1958 году за эксперименты с сильноточными разрядами,

в которых были получены нейтроны, Арцимович с сотрудниками получил Ленинскую

премию.

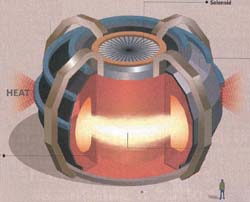

Параллельно в СССР и Англии, а затем и в ряде

других стран, начинаются эксперименты с токамаками – с тороидальными

камерами, имеющими форму бублика, с магнитными катушками. В токамаках

создаются два мощных магнитных поля, при суммарном воздействии которых

плазма сжимается в жгут в центральной части тора.

Первые эксперименты на установках такого типа

«Альфа» и «Зета» показали, что осуществить управляемую термоядерную

ДД-реакцию в токамаке невозможно. Кроме того, выяснилось, что плазма

в токамаке находится в состоянии неупорядоченного движения, вызванного

тем, что механические и электрические колебания у плазмы взаимосвязаны.

Большая амплитуда колебаний плазмы, раскачка ее в камере токамака, свидетельствовала

о том, что внешнее магнитное поле не является идеальным способом стабилизации

плазмы.

|

Токамак в работе |

Однако Арцимович не решился прекращать исследования

на токамаках, а принял решение перейти от ДД-реакции к ДТ-реакции, которая

идет при более низкой температуре. Он продолжал выступать с докладами

о перспективах развития термоядерной энергетики, рассказывал о неисчерпаемом

источнике энергии, скрытом в мировом запасе дейтерия, и обещал запустить

термоядерную электростанцию, если не в 1980 году, то, наверняка, до

2000 года.

В 1961 году академик Б.П. Константинов записал

для Арцимовича обращение «Почему термоядерная электростанция не будет

построена ни в 1980, ни в 2000 году».

Прежде всего, замена ДД-реакции на ДТ-реакцию

– это блеф. Трития нет в природе, его нужно предварительно наделать

в ядерных реакторах, затратив на это нейтроны деления. При ДТ-реакции

энергию уносят быстрые нейтроны, разрушая и активизируя все на своем

пути, - их нужно замедлить, размножить и использовать для получения

трития или ядерного топлива.

Первую, радиоактивную стенку камеры токамака

придется дистанционно менять с помощью манипуляторов. Не решена проблема

устойчивости плазмы – возможна ее гигантская раскачка с выбросом раскаленной

плазмы на стенки, прожигом их и загрязнением окружающей среды, а количество

радиоактивного трития в термоядерной электростанции будет измеряться

сотнями килограммов.

Нужно исследовать плазму, искать пути к осуществлению

ДД-реакции,

а не рассказывать сказки о термоядерной электростанции на ДТ-реакции.

В 1973 году умирает Л.А.Арцимович, и руководство исследованиями по

управляемому термоядерному синтезу переходит к Е.П.Велихову. С комсомольским

задором молодой академик приступает к выбиванию миллиарда рублей на

строительство большого испытательного (демонстрационного) токамака – прототипа энергетического термоядерного

реактора.

В 1975 году академик Е.Велихов и Б.Кодомцев

публикуют в газете «Правда» статью «Задача века. Пуск крупнейшей в мире экспериментальной установки

«Токамак-10». В ней прямо говорилось: «Исследования по управляемому

термоядерному синтезу вступают в новую фазу… можно ожидать решения этой

проблемы на физическом уровне в течение ближайших пяти-шести лет… Тогда

на конец этого века можно будет планировать начало создания термоядерной

энергетики».

Понимая, что промышленная термоядерная энергетика,

основанная на ДТ-реакции, - это большой дутый пузырь, Министерство атомной

энергетики отказывалось и отказывается

финансировать строительство демонстрационного токамака в России.

Ученые ряда стран Европейского союза, США, России

и Японии все-таки решают построить большой экспериментальный токамак

ITER. В дальнейшем

к этой коллаборации присоединились Канада, Китай, Казахстан и Южная

Корея. ITER

– громадная машина с тороидальной камерой сечением 30 на 40 м, со сверхпроводящими

магнитами, охлаждаемыми жидким гелием. Для проектирования ITER сформированы четыре национальные команды

и три проектных центра. На проектные работы выделено 1,5 миллиарда долларов.

Ожил, в частности, наш научно-исследовательский

институт электрофизической аппаратуры им. Д.В.Ефремова, расположенный

на окраине Санкт-Петербурга.

По предварительной оценке стоимость строительства

ITER – 10 миллиардов

долларов, продолжительность строительства более 20 лет.

Научные задачи, которые ставятся перед токамаком

ITER, весьма

скромные: установить возможность самоподдерживающейся ДТ-реакции, разработать

технологию

использования

быстрых нейтронов для получения трития и урана-233, изучить колебания

плазмы. По результатам этих экспериментов будет принято решение о строительстве

следующего демонстрационного токамака или, скорее, о прекращении исследования

ДТ-реакции. Не исключено, что на ITER будет изучаться другая

реакция синтеза - Д3Не. Гелий-3 образуется при распаде трития, кроме

того, им насыщена поверхность Луны.

Жирный многомиллиардный грант вызвал новую склоку

у коллаборантов – где строить ITER.

В конце концов было принято решение строить ITER во Франции и завершить строительство к 2030 году!

Улита едет, когда-то будет.

А.И.Егоров,

Ведущий

научный сотрудник ПИЯФ РАН

|