|

||||||||||||||||

В 2014 году Европейской

лаборатории физики элементарных частиц ЦЕРН исполнилось 60 лет. Этот

юбилей был отмечен многими мероприятиями, проходившими

как в самой лаборатории, так и

в странах-участницах проекта. Особенно торжественно юбилей был отмечен

в ЦЕРН, куда на праздник съехались представители многих стран. Российское сотрудничество

с ЦЕРН началось в 1967 году, и

с тех пор советские и российские физики участвовали во многих проектах,

часто играя в них ключевую роль. Среди самых значительных работ - эксперименты

DELPHI и L3 на Большом

электрон-позитронном коллайдере LEP, и самое главное - все эксперименты Большого адронного

коллайдера (БАК-LHC). Кроме того, физики ЦЕРН со своим оборудованием

приезжали в Россию для совместной работы в наших лабораториях. Празднуя юбилей,

стоит мысленно обратиться в прошлое – ко времени становления лаборатории. Когда Европа

только начала выходить из военной разрухи, некоторые дальновидные ученые

– французские физики Пьер Оже и Лев Коварский, итальянец Уго

Амальди, датчанин Нильс Бор – стали обсуждать создание Европейской лаборатории

атомной физики. В основу их замысла легла идея о международном сотрудничестве

в области мирного использования атома. В декабре 1949 года французский

лауреат Нобелевской премии, один из основателей квантовой теории Луи

де Бройль выступил с предложением создания европейской лаборатории,

а в июне 1950 года американский лауреат Нобелевской премии Исидор Раби

на 5-й Генеральной конференции ЮНЕСКО внес резолюцию: «Обязать

ЮНЕСКО оказывать помощь и развивать создание региональных научно-исследовательских

лабораторий для повышения международного научного сотрудничества». Затем

в декабре 1951 года был образован Временный совет ЦЕРН, принявший

в 1952 году решение построить

лабораторию возле Женевы. Двадцать

девятого сентября 1954 – после ратификации договора о создании ЦЕРН

12-ю странами Европы – Временный совет ЦЕРН был закрыт и был создан новый руководящий орган - Совет ЦЕРН.

Дата его создания и является

днем рождения ЦЕРН. Первыми членами-учредителями ЦЕРН были: Бельгия, Великобритания, Дания, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, ФРГ, Швеция, Швейцария и Югославия. Позже присоединились Австрия, Испания, Португалия, Финляндия, Польша, Чехословакия (а после раздела Чешская республика и Словакия), Венгрия, Болгария, и последний – в 2014 году – Израиль. Россия, как и раньше Советский Союз, имеет статус наблюдателя с правом участвовать в заседаниях Совета ЦЕРН. Серьезный вклад, внесенный российскими физиками в создание ускорителей и экспериментальных установок, дает нам возможность полноправного участия в проведении экспериментов, обработке данных и использовании результатов. В декабре 2012 Россия подала заявку на вступление в ЦЕРН полноправным членом. Генеральный директор ЦЕРН Рольф Хойер это заявление встретил словами: «Такая страна, как Россия, - всегда желанный партнер», и напомнил, что Россия предоставила значительную часть магнитов для Большого адронного коллайдера (БАК).

Но вернемся еще раз в прошлое

и проследим основные этапы развития ЦЕРН. Первый ускоритель ЦЕРН – 600

МэВ-ный синхроциклотрон (SC), проработал более 30 лет. 600 МэВ даже по тем временам

– скромная энергия: ускорители такой энергии к тому времени уже работали

в США и в Советском Союзе. Однако уже через два года после пуска SC начал работать протонный

синхротрон (PS), в котором протоны ускорялись до 28 ГэВ. Дубнинские физики, в ожидании этого

события, послали в ЦЕРН бутылку водки с наказом выпить её после успешного

запуска PS.

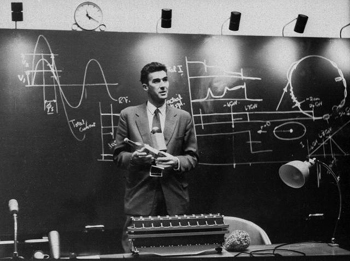

Когда Джон Адамс – руководитель группы физиков, создавших PS, – выступил с докладом

об успешном запуске PS, то он показал эту опорожненную бутылку с вложенной

диаграммой о достижении расчетной энергии PS для отправления в Дубну.

Самым выдающимся результатом,

полученным на PS, было открытие в 1973 году нейтральных токов слабого

взаимодействия, которые были предсказаны ранее

объединенной теорией электрослабых взаимодействий,

созданной в конце 60-х годов Шелдоном Глешоу,

Абдусом Саламом и Стивеном Вайнбергом. На основе протонного синхротрона к началу 70-х годов была создана первая в мире протонная ускорительно-накопительная установка (ISR). Одним из первых результатов, полученных на ISR, был рост полного сечения протон-протонных столкновений. Это было полной неожиданностью, так как к тому времени физики уже привыкли к мысли, что данное сечение уже при энергии Серпуховского ускорителя У70 вышло на свое асимптотическое постоянное значение, которым оно обязано обмену помероном между сталкивающимися протонами. На ISR также был проверен предложенный Симоном ван дер Меером метод стохастического охлаждения пучков антипротонов, который 10 лет спустя сыграл ключевую роль в открытии промежуточных векторных бозонов W и Z.

В июне 1976 года начал работать Супер-протонный синхротрон (SPS), ускорявший протоны до 400 ГэВ. После создания антипротонного аккумулятора (AA) на SPS были получены протон-антипротонные столкновения при энергии 540 ГэВ в системе центра масс, достаточной для обнаружения W и Z бозонов. Уже в результате первого сеанса коллайдера две группы экспериментаторов – UA1 и UA2 – показали, что носитель слабого взаимодействия W-бозон обнаружен. За это открытие Симон ван дер Меер и руководитель группы UA-1 Карло Руббиа получили Нобелевскую премию.

Следующим этапом развития материальной базы ЦЕРН был Большой электрон-позитронный коллайдер (LEP), где во встречных пучках электроны сталкивались с позитронами с энергией

около 91 ГэВ, то есть энергии покоящегося Z бозона.

За 10 лет работы четырех экспериментов на этом коллайдере, в двух из

которых участвовали российские физики, были проведены прецизионные измерения

всевозможных характеристик Стандартной модели (СМ) физики элементарных частиц. Поиски же физики

за пределами СМ не дали положительного результата, что опровергало некоторые

теоретические построения. Незадолго до закрытия LEP его

энергия была доведена до 200 ГэВ в системе центра масс. Ценным результатом

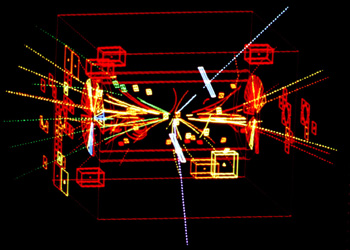

работы на такой энергии были прецизионные измерения свойств W-бозона, но надежды «увидеть» бозон Хиггса не сбылись. В 2000 году LEP был закрыт, и началось строительство Большого адронного коллайдера (БАК,

а по-английски LHC – Large Hadron Collider), который вступил в действие в 2008

году. О БАК в «Научных

средах» неоднократно рассказывалось ранее, поэтому напомню вкратце лишь

основные, касающиеся его факты. БАК расположен под землей на глубине более

БАК был рассчитан на обнаружение

бозона Хиггса, и в 2012 году группы экспериментаторов ATLAS и CMS показали, что он существует.

Теоретики Питер Хиггс и Франсуа Энглер, еще в 60-е годы доказавшие, что такой бозон нужен для объяснения

происхождения массы частиц, в 2013 году были награжены Нобелевской премией.

Часть работы БАК – всестороннее изучение свойств бозона Хиггса. Открытие бозона

Хиггса сделало СМ полностью завершенной теорией,

но физики считают, что СМ не является

последним словом в теории материи, а представляет собой только

очень хорошее приближение к правильному ее описанию. Теоретики уже много

лет разрабатывают разные варианты физики за пределами СМ, а экспериментаторы

увеличивают точность измерений,

чтобы обнаружить расхождение с предсказаниями СМ, то есть, чтобы увидеть

«новую физику». Покажут ли эксперименты на БАК новую физику, пока неизвестно.

Но уже идут разработки следующего поколения ускорителей для достижения

энергии, в 100 раз превышающую энергию БАК. Д-р физ.-мат. наук В. Б. фон Шлиппе |

||||||||||||||||