|

||

Все животные способны передвигаться. Но

каждый биологический вид достиг совершенства в строго определенных видах

передвижения. Одни виды являются рекордсменами в беге, другие в ходьбе

или в ползании по земле, третьи в акробатике на деревьях. Стрижи лучше

всех летают, но способны лишь медленно ползти по земле в попытках добраться

до возвышения, с которого можно взлететь. Гагары летают в воздухе и

под водой, но не умеют ходить. Они с трудом подползают к своему гнезду,

которое поэтому обязательно должно быть расположено у кромки озера или

реки, но не на берегу моря с его отливами и приливами. Кроты могут прорывать

ходы под землей со скоростью до десяти сантиметров в секунду, но практически

не выходят на поверхность. Обезьяны-брахиаторы, двигающиеся с помощью

рук, совершают непревзойденные акробатические трюки на деревьях, не

спускаясь на землю.

Гнездо гагары Как поддерживаются эти навыки передвижения

и другие видоспецифические навыки животных? Ответить на этот вопрос

можно, рассмотрев принципы поддержания устойчивости организации жизни.

Все виды животных образуют популяции особей. Ни один вид не существует

в форме одной самовоспроизводящейся особи. Биологический смысл существования

популяции состоит в непрерывном конкурентном взаимодействии особей,

выявлении дефектных особей, в частности, не способных к эффективному

специализированному передвижению, и удалению этих особей из популяции

тем или иным способом. Это необходимо потому, что жизнь является сверхорганизованным

процессом, не имеющим аналогов в неживом мире [1]. Эта сверхорганизация

подвержена непрерывному распаду. Для сохранения уровня организации вида

требуется быстрое удаление из популяции дефектных особей со скоростью,

превышающей скорость распада генетической программы вида. Отметим, что

наиболее существенные дефекты генетической программы затрагивают поведение.

Особи с поведенческими дефектами (насильники, обманщики, трусы, глупцы

и т.д.) подвергаются в природе жёсткой выбраковке. Наиболее

эффективным, распространившимся по всем биологическим видам способом

удаления распадных особей из популяции является секс. Секс, построенный

на сложной системе сильнейших эмоций, основан на разделении всех особей

популяции на два типа: самцов и самок. Самцы не способны к воспроизводству

потомства. Самки способны к воспроизводству потомства, но только с разрешения

самцов. Жесткое конкурентное взаимодействие между самцами выявляет дефектных

самцов. Сексуальные претензии дефектных самцов подавляются

в популяции, и они устраняются из процесса воспроизводства. Нормальные

самцы, выдержавшие конкуренцию, выбирают для размножения нормальных

самок и не взаимодействуют с дефектными самками. Таким образом, дефектные

самцы и самки устраняются из процесса воспроизводства. Но им может сохраняться

жизнь и возможность размножения на случай катастроф, приводящих к гибели

большинства нормальных особей. В соответствии с особенностями перестройки

генетической программы при размножении среди потомства дефектных родителей

всегда возникает малая доля нормальных особей. Поэтому конкурентное

взаимодействие и половой отбор особей в популяции многократно усиливается

после гибели большинства нормальных особей в природных катастрофах. В нормальных условиях экологической ниши

конкурентное взаимодействие самок между собой является сильно ослабленным

по сравнению с конкурентным взаимодействием самцов, что оставляет самкам

необходимую энергию и время для воспроизводства потомства. В периоды

катастрофической перенаселенности, когда требуется быстрое сокращение

численности, конкурентное взаимодействие самок, устраняющихся от размножения,

приближается по силе к конкурентному взаимодействию самцов. Отметим

также, что в условиях естественной экологической ниши относительная

доля распадных особей очень мала, так что конкурентное взаимодействие

выявляет наилучших по специализированным видовым характеристикам особей

среди всех нормальных особей. Таким образом, главным условием сохранения

устойчивой сверхвысокой организации жизни вида является непрерывное

конкурентное взаимодействие особей и демонстрация результатов этого

взаимодействия всем особям обоих полов популяции. Очевидно, что в первую

очередь должны быть выявлены наилучшие особи в важнейших для биологического

вида областях и, в частности, в специализированных типах передвижения.

У стрижей должны быть определены особи, которые лучше всех летают, у

гагар – особи, которые лучше всех летают и плавают. Бессмысленно отбирать

особей по высоте прыжков у змей или скорости спринта у кротов. Пользующиеся огромной популярностью у всех

людей планеты всемирные Олимпиады преследуют те же цели выявления наилучших

особей в различных видах передвижения. Олимпийские виды спорта тщательно

отбираются, и число этих видов неуклонно растет со временем. Однако

очевидно, что существует неофициальное ранжирование по различным видам

спорта. Освещение рекордов Усэйна Болта в спринтерском беге, Майкла

Фелпса в плавании занимают главенствующее место в средствах массовой

информации. Суммарное количество золотых, серебряных и общего числа

медалей определяет спортивный уровень стран-участниц без анализа специализации

передвижения биологического вида Homo sapiens. Попробуем провести научный анализ этой специализации

и оценить с этой точки зрения качество присужденных медалей и уровень

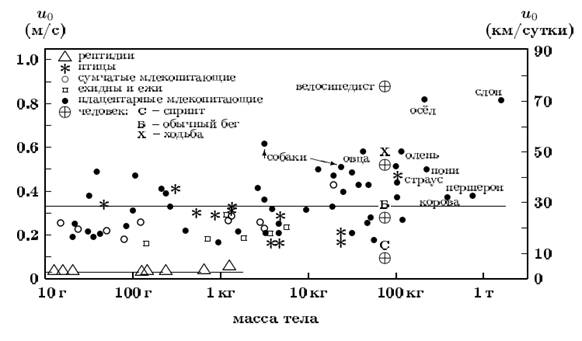

конкурентоспособности стран-участниц. Рис. 1. Рекорды скорости спринтерского

бега у животных и человека [2]. Пунктирная линия umax = (13 g

l)1/2

– максимальные рекордные скорости

umax

бега животных с массой тела, не превосходящих массы тела гепарда. Штрих-пунктирная

линия umax = сl-1, где c – константа,

– ограничение на скорость бега животных крупнее гепарда, связанное с

необходимостью предотвращения перегрева тела, которое животное испытало

бы при более высоких скоростях. Как мы увидим, человек среди животного

мира является одним из лучших ходоков и прыгунов, посредственным бегуном

на средние и длинные дистанции и наихудшим спринтером и пловцом [2-4].

Рекордная скорость бега возрастает у животных пропорционально корню

квадратному их линейного размера l, рис. 1. Предел величины рекордных скоростей бега и

ее наблюдаемая зависимость от размера тела l определяется сопротивлением воздуха. При беге и других

видах наземного передвижения существует два типа сопротивления – сопротивление

о землю, не зависящее от скорости бега

u, пропорциональное

весу тела mg, m – масса тела, g – ускорение свободного падения, и сопротивление воздуха,

пропорциональное квадрату скорости u2. Для того,

чтобы оба типа сопротивления имели одну и ту же размерность, сопротивление

воздуха, пропорциональное u2, должно

добавляться к сопротивлению о землю в виде безразмерной комбинации.

Существует только одна безразмерная комбинация, называемая числом Фруде

и равная u2/gl, где l – размер тела, определяемый

как l = (m/r)1/2, r – плотность тела, близкая

к плотности воды. Число Фруде у животных бегунов-рекордсменов поддерживается

на одном и том значении, равном 13. Поэтому максимальная скорость umax растет согласно закону umax = (13 gl)1/2. Звери и птицы поддерживают постоянную температуру

тела. Мощность потребления пищи выделяется внутри объема всего тела,

пропорционального l3, а выделяемое

при этом тепло выходит через поверхность тела, площадь которой пропорциональна

l2. Эффективность

преобразования полной мощности в мощность передвижения (к.п.д.) у всех

организмов находится на уровне 25%, и только в прыжках она достигает

40%. Сопротивление о землю пропорционально массе тела, т.е. l3, мощность преодоления этого сопротивления пропорциональна

ul3. Эта мощность

должна покрываться из мощности потребления пищи, которая пропорциональна

l2. Поэтому

если сопротивление воздуха меньше или равно сопротивлению о землю, максимальная

скорость бега должна уменьшаться пропорционально u = с/l (cl2 = ul3, c константа). Штрих-пунктирная линия на рис. 1 соответствует

равенству всей мощности, затрачиваемой организмом на передвижение, и

мощности сопротивления о землю. Бег животных с любыми скоростями выше

штрих-пунктирной линии невозможен в силу необходимости поддержания постоянной

температуры тела (превышение скорости приведёт к перегреву организма).

Пунктирная линия на рис. 1 соответствует равенству мощности сопротивления

воздуха и мощности сопротивления о землю. Передвижение со скоростями

выше этой линии возможно, но неэффективно: с ростом скорости выше пунктирной

линии сопротивление воздуха возрастает квадратично по сравнению с сопротивлением

о землю, так что последнее становится пренебрежимо малым. Бег становится

невозможным – не за что зацепиться. Неизбежным становится переход к

полёту, т.е. к передвижению без контакта с землёй. Поэтому числа Фруде,

превышающие выделенное природой число 13, характерны для всех летающих

при помощи крыльев животных. Таким образом, скорости бегунов-рекордсменов

вплоть до гепарда прижимаются к пунктирной линии на рис. 1, с числом

Фруде равным 13. Бегуны с размером тела больше гепарда вынуждены прижиматься

к штрих-пунктирной линии. Наконец, животные, для которых бег в жизни

не главное, занимают область внизу между пунктирной и штрих-пунктирной

линиями. Животные, бегающие медленнее животных-рекордсменов,

испытывают практически только сопротивление о землю. Сопротивление воздуха

для них незначительно. Поэтому среди особей таких животных–тихоходов

быстрее бегают те, кто делает большие шаги, т.е. меньшее число касаний

о землю на заданной длине пути. Это объясняет мировые рекорды Усэйна

Болта, который обладает большой массой тела (большим l) и длинными

шагами, рис. 1. Большинству животных рекордная скорость бега не нужна,

и они демонстрировать ее не могут. К таким видам относится и человек,

спринтерская рекордная скорость которого совпадает с рекордной скоростью

бега тушканчика, весящего Тем не менее, как прыгун и ходок человек

находится на очень высоком уровне среди всего животного мира. Высота

рекордного прыжка не зависит от размеров тела, начиная с размеров синегальского

галаго, который весит 200 г и прыгает с места на высоту Рис. 2. Высота прыжка в высоту у животных

прыгунов-рекордсменов и человека [2] В прыжках с шестом, которые не доступны

никому кроме человека, проявляются те же рекордные возможности вида

Homo sapiens. Скорости отрыва от земли определяются в этом случае

не только толчком, но и, в основном, скоростью разбега. Кинетическая

энергия разбега и толчка с помощью упругости шеста переводится в потенциальную

энергию подъема. Эта потенциальная энергия вместе с ручным подтягиванием

тела на шесте определяют высоту H прыжка. Та же кинетическая энергия разбега и толчка

определяет дальность L прыжков в длину. Без учёта ручного подтягивания на шесте

высота H прыжков с шестом и дальность L прыжка в

длину связаны, как и у прыжков в высоту и в длину с места, простым физическим

соотношением, L = 2 H. Уникальный советский прыгун с шестом Сергей Бубка достиг непревзойденных до сих пор

мужских мировых рекордов, а россиянка Елена Исинбаева является обладательницей

непревзойденных мировых рекордов среди женщин. Отметим, что, несмотря на распространенное

ошибочное мнение, животные весом меньше рис. 2. Чтобы блохе с размером тела порядка l ~

Длительная и быстрая ходьба требует от

организма наибольшей эффективности перевода запасенных в теле энергетических

запасов в энергию передвижения. Можно определить среднесуточную скорость

передвижения u0, которая

увеличивается с ростом эффективности передвижения (аналога того, сколько

литров бензина тратит автомобиль на передвижение одного килограмма своего

веса на сто километров пути). Эта скорость не зависит от размера тела

и изменяется у всех животных в ограниченных пределах, рис. 3. По этой

характеристике передвижения человек находится вблизи максимума, достигнутого

в животном мире, рис. 3, и значительно уступает только ослу и африканскому

слону. Поэтому достигнутые в Лондоне олимпийский рекорд Сергея Кирдяпкина

(3 часа 36 мин в спортивной ходьбе на Рис. 3. Среднесуточная скорость передвижения

животных и человека u0, поддерживаемая

в течение всей зрелой жизни [2,4]. Чем выше эффективность передвижения,

тем выше u0 Борьба широко распространена среди самцов

большинства видов животных. Человек также находится здесь на уровне

мировых стандартов жизни, но не превосходит их. Например, самцы широко

всем на территории России известной змеи – обыкновенной гадюки – во

время весенних боёв демонстрируют захватывающую “греко-римскую” борьбу,

во время которой ведут себя исключительно корректно и никогда не поражают

ядом своих соперников.

Весенний бой змей Особи человеческой популяции должны уметь

ходить, бросать камни и прыгать – это генетически запрограммированные

способности вида Homo

sapiens. Этому

виду не нужно было быстро бегать и плавать, как не нужно бегать и плавать,

например, летучей мыши. Люди плавают и бегают много хуже других животных.

Поэтому у широкой общественности особой популярностью пользуются спортсмены,

достигающие рекордов именно в этих видах спорта, на которых особи других

биологических видов, будь они спортивными судьями, не обратили бы никакого

внимания. Вряд ли гимнастическая акробатика людей на Олимпиаде представляла

бы интерес для тропических обезьян-брахиаторов, а спортивные прыжки

в воду поразили бы птиц-ныряльщиков олушей, погружающихся с уникальными

пируэтами в воду без плеска на скорости в сто км в час. Однако никто в животном мире не бросает

камни на большие расстояния и не метает молот. Никто из животных не

умеет играть в теннис, волейбол, баскетбол. Эти и другие игровые виды

спорта требуют не только уникальных типов передвижения, но и быстрого

соображения. Золотые медали россиянки Татьяны Лысенко, олимпийской рекордсменки

в метании молота, и драматичные победы наших волейбольной и баскетбольной

команд в заключительные дни Олимпиады также выделяются из остальных

олимпийских достижений Лондона-2012, потому что это рекорды всей жизни

на планете. Поэтому российские медали на Лондонской

Олимпиаде имеют особое достоинство. Этим достижениям могло бы рукоплескать

всё живое на нашей планете, если бы человек не был уже давно дисквалифицирован

за неспортивное поведение по отношению к остальным участникам соревнований

– разрушение местообитаний всех естественных видов биоты Земли. Кандидат физико-математических

наук А. М. Макарьева, (Петербургский

институт ядерной физики, г. Гатчина, Ленинградская обл.) Литература [1] Горшков В.Г., Макарьева А.М. (2001)

К вопросу о возможности физической самоорганизации

биологических и экологических систем. Доклады РАН, 378, 570-573.

[2] Горшков В.Г. (1983) Мощность и скорость передвижения животных разных размеров.

Журнал общей биологии,

44(5), 661-678. [3] Горшков В.Г.

(1984) Энергетическая эффективность полета и плавания. Журнал общей биологии, 45(6), 779-795. [4] Горшков В.Г. (1995) Физические и биологические

основы устойчивости жизни, Москва, ВИНИТИ, 470 с. [5] Gorshkov V.G., Gorshkov V.V., Makarieva A.M. (2000)

Biotic regulation of the environment: Key issue of global change. Springer-Praxis,

|

||